FAIBLESSE DU FORT, FORCE DU FAIBLE

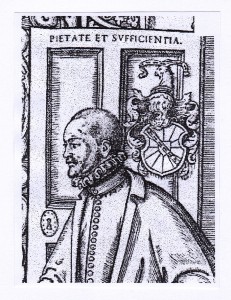

« Tost ou tard, près ou loing, a le fort du faible besoing ». (1) Cette devise – qui est en fait une épigraphe – est inscrite en tête des Tableaux accomplis de tous les arts libéraux, publiés en 1587 par Christophe de SAVIGNY (1530-1587), humaniste de la Renaissance française. Elle introduit trois notions essentielles : les rapports de force (fort/faible), la temporalité («tost»/tard), la préfiguration de l’intérêt général moderne (le «besoing»). Elle constitue une injonction fondatrice d’un programme à la fois moral, social, politique et spirituel. Elle est une manifestation de l’esprit encyclopédique, c’est-à-dire de l’ εγκυκλο παίδεια (« enkuklios paideia »), l’éducation qui fait le tour, un enseignement circulaire, ouvert sur le monde et qui embrasse un cercle entier.

Tout processus éducatif – tout enseignement reçu ou dispensé («enseignement de soi» et «enseignement des autres» ne peuvent être dissociés) – est paradoxal, comme l’écrit SAINT AUGUSTIN dans ses Soliloques « nous apprenons parfois que ce que nous croyions nôtre nous est étranger, et que ce que nous croyions étranger est nôtre ».

Deux étrangetés que nous envisageons dans le cadre d’une anthropologie du présent.

Bernard MÉRIGOT

Anthropologue

Chercheur associé à la MSH Paris-Saclay

contact@mieuxaborderlavenir.fr

RÉFÉRENCES

• SAVIGNY Christophe de (1587). Tableaux accomplis de tous les arts libéraux, contenans brièvement et clerement par singulière méthode de doctrine, une générale et sommaire partition des dicts arts, amassez et reduicts en ordre pour le soulagement et profit de la jeunesse, Paris, Jean et François de Gourmont.

• AUGUSTIN D’HIPPONE/SAINT AUGUSTIN (2010). Soliloques (I, 3). Éditions Payot, Paris, Traduction du latin en français par Pierre de LABRIOLLE.

NOTES

• L’éducation qui fait le tour (εγκυκλο παίδεια « enkuklios paideia »). http://www.savigny-avenir.fr/2012/10/13/l-enkuklios-paideia-leducation-qui-fait-le-tour/

• Une anthropologie du présent. http://www.savigny-avenir.fr/2024/06/20/pour-une-anthropologie-du-present-questions-de-recherche/

Territoires et Démocratie numérique locale (TDNL) est un media numérique mis en ligne sur le site http://savigny-avenir.info.

ISSN 2261-1819 BNF. Dépôt légal du numérique

Le site est supporté par une structure associative et collaborative, sans but lucratif, le Groupe Mieux Aborder L’Avenir (MALA). Vous pouvez nous aider par vos dons. http://www.savigny-avenir.fr/faire-un-don/

Tous les articles en ligne sont consultables gratuitement dans leur totalité. Un article peut être reproduit à condition de citer sa provenance et en faisant figurer son lien http://

Référence du présent article : MÉRIGOT Bernard (2012), Territoires et Démocratie Numérique Locale, 13 octobre 2012. http://www.savigny-avenir.fr/2012/10/13/mieux-aborder-lavenir-le-site-www-savigny-avenir-info-page-daccueil-nouvelle/